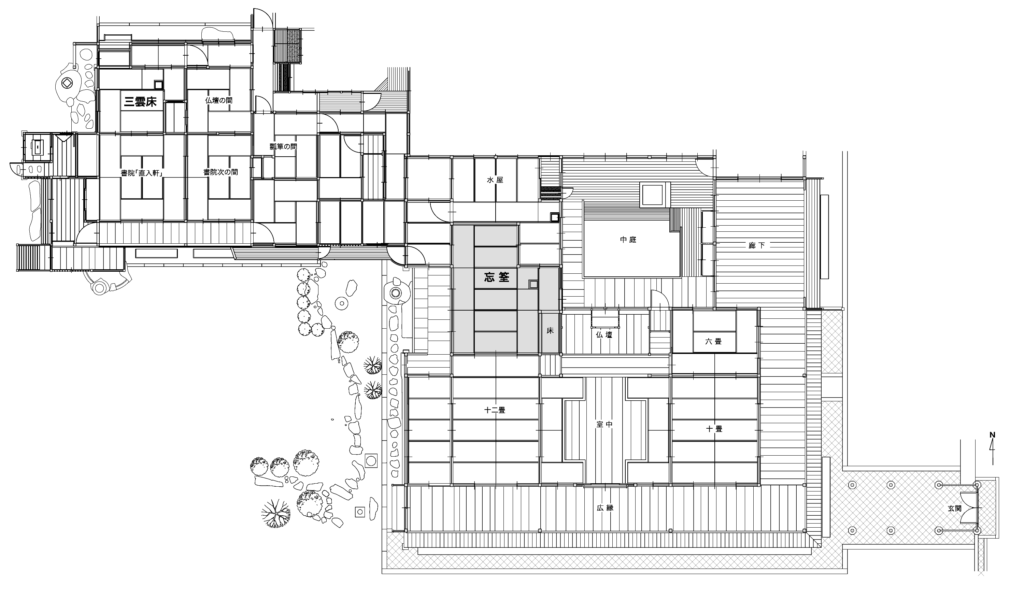

孤篷庵「平面図」

| 「孤篷庵 忘筌」 大徳寺境内の西端に他の塔頭群とは離れて建つ孤篷庵。 「孤篷」とは竹や茅でなどで編んだ屋根を葺いた小舟の意。 「忘筌」とは荘子外物篇に「得魚忘筌」として綴られ日本語では「人とは魚を得て筌を忘れるものだ」と読む、「筌」とは細い割竹で編み、水中に沈め魚を捕らえる漁具であり意味としては「初心忘るべからず」と解釈しても良いだろう。一方、茶道では気持ちが通じ合えば言葉は要らないだろうとして「言葉の要らない交友関係を示す」と理解する意見も見受けられる。 「孤篷」と「忘筌」とは、舟と漁具を元とする言葉で、対を成しているとも捉えられる。 |

| 孤篷庵は小堀遠州が自分の菩提所として慶長17年(1612)9月に龍光院内に建立した後、現在地へ移築することとなり、寛永18年着工し寛永20年(1643)小堀遠州が64歳の頃には方丈、書院(直入軒)及び忘筌等が完成した。 松屋久重の会記によると遠州は寛永19年10月2日に伏見を発ち江戸へ下り、正保2年4月(1645)に帰洛していた。遠州は新しい孤篷庵の普請の終頃は京都にはいなかったが江戸から種々指示をしており、その意図は十分に生かされたと思わえる。 遠州は、この後間もない正保4年(1647)2月に69歳の生涯を閉じたから、孤篷庵の建物や庭こそは遠州の最晩年の作で、彼の好みが遺憾なく発揮された作品といえよう。 |

| その後150年を経た寛政5年(1793)11月孤篷庵は表門、土塀の一部、土蔵等を残し主要な建物はすべて消失した後、寛政6年には遠州流を慕う出雲国松江城主松平不味に援助を求めた。書状には3月8日付けで小堀家伝来の長崎茶碗※1)を500両※2)で引き取ってほしいと依頼している。また近衛家からも建物の寄進を受け、建物を再興し現在に至っている。 |

| ※1)長崎茶碗 もとは、医師の長崎久太夫が所持しおり小堀遠州が「長崎」と銘をつけて愛蔵していたが大徳寺狐篷庵に寄進した。素地の堅い磁器茶碗、口部が楕円形にひずみ、全面にかかった白釉が青味かかったもので、堅手茶碗の優品。現在は「堅手茶碗(長崎)」として昭和28年に重要文化財として指定されている。 文化財データベースWEB:kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index |

| ※2)寛永年間貨幣価値 当時の1両は、おおよそ現在の金額で10万円から20万円と想像される |

| 現存する孤篷庵の本堂は大徳寺塔頭「雲林院」の本堂を移築した。解体前当院の間取りは中央北側に「仏間」その南側に「中の間」東西方向北側に6畳、南側に10畳の間が配置され更に東南西三方向が唐縁(板縁)で囲まれるシンメトリーの客殿だった。付け加えるなら解体時に確認された部材の墨書きから中央の「仏間」その前が「中の間」仏間東側は「衣鉢閣」「檀那の間」、西側は「大書院」「札の間」と称していたことが判っている。 棟札により庫裏は寛政9年3月、本堂は同9年6月、書院は同12年3月に上棟したことが明らかになっている。 |

| 移築の際、近衛家より寄進のあった建物より、雲林院の方が消失した孤篷庵にその規模、間取りが近く雲林院部材をそのまま使用し再興した、ただし一部分の変更は行ったようである。 移築される際の間取りの大きな変更は下記の通り。 1、南側西端についていた玄関を東側に移した。 2、孤篷庵の仏間として改装。 3、南西に位置した「札の間」と称した10畳の座敷境を北へ半間移動し12畳とした。 4、その北側の「大書院」と称した6畳であった部屋を北側に拡張し消失前の「忘筌」を忠実に再現した。 寄進された「雲林院」は以上の変更を行い「孤篷庵」として現在に至っている。 忘筌に使用される部材のほとんどは再使用材で、床柱などは雲林院当時の大書院北西隅の柱を削って使用したことが知られている。一方で礎石根石や焼土層より客殿や忘筌の位置、大きさは創建当初と同じく、西側の飛石や手水鉢、沓脱石の配置も変わりなく、再興された忘筌は小堀遠州の意向を尊重し焼失前の状態とほとんど変わらぬ姿を忠実に再現している。 |

| 近衛家から孤篷庵へ寄付された建物は、その一部は孤篷庵再建に使用されたものと考えられている。さらに忘筌が消失した火災で西側に隣接していた「直入軒」を含む書院も消失しており、この近衛家から寄付された建物部材の多くを使用して忘筌の上棟より少し遅れた寛政12年(1800)5月23日に上棟され、近衛家から寄進された建物をあまり変更することなく、現在の「山雲床」南側に位置する「直入軒」がある書院の再興に使用されたと考えられている。 |

孤篷庵 忘筌

| 忘筌 bousen |重要文化財 京都市北区柴野大徳寺・孤篷庵山内 時代 江戸時代初期 様式 書院式 好み 小堀遠州(1579~1647) |

| 小堀遠州の茶 武家にふさわしい茶の湯を確立した古田織部の茶の湯を継承し、さらに武家茶を推し進めた小堀遠州との印象が強いが、生涯に400回あまりの茶会を開き、招かれた人々は延べ人数2000人に及ぶとされ大名・公家・旗本・町人などあらゆる階層に茶の湯を振る舞ったとも伝わり、茶の湯を広く世間に広めようと努めたようである。 |

忘筌 平面図

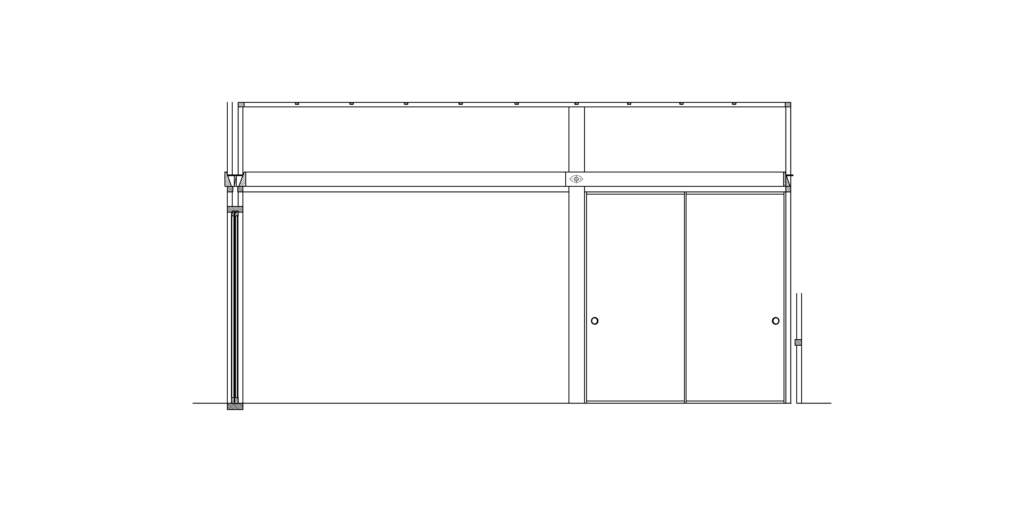

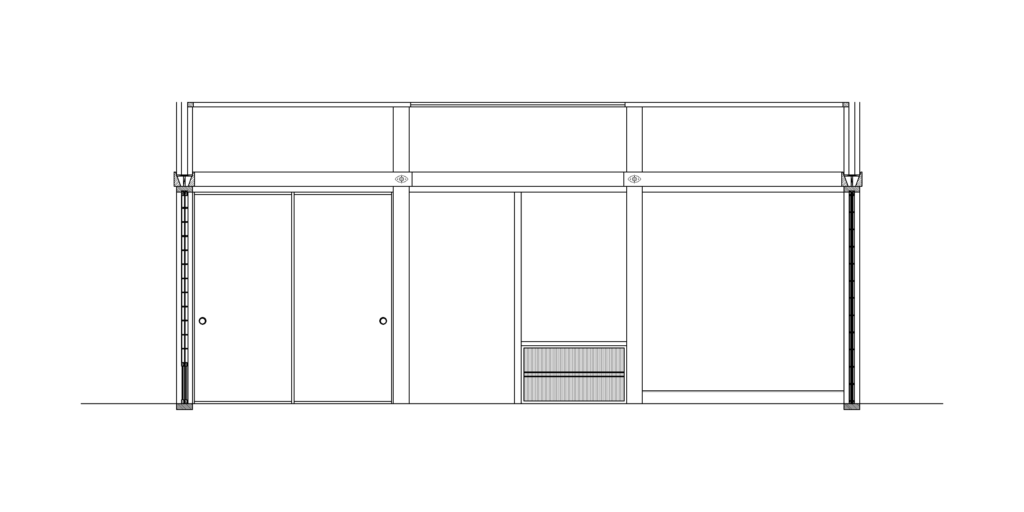

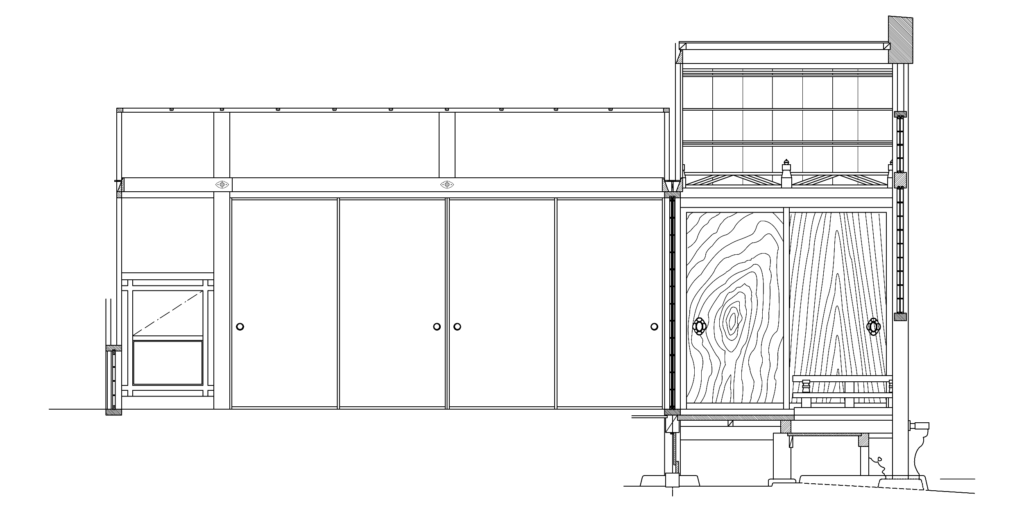

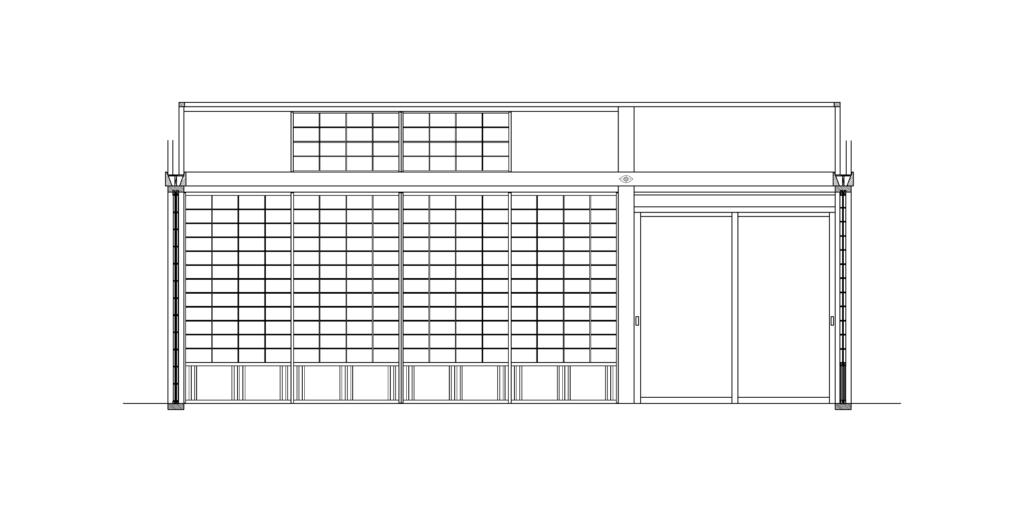

展開図

北 面

東 面

南 面

西 面 1

西 面 2

建築的考察

茶の湯体験場・茶道教室だった!?

| 小堀遠州は茶の湯を広く町民をも含めた、あらゆる階層の人々に茶の湯を振る舞ったと伝わる。それは、千利休が茶の湯を物持ちの世界にとどまらず、広く世間に広めようとして茶室を身近にある素材あるいは入手しやすい素材を使い、茶室の大きさまでも縮小して経済的に造りやすい茶室を創造した。このようなことを書くと茶の世界から大きな反発があるだろうが、あくまでも建築的な観点での考察なのでご容赦願います。 |

| 小堀遠州は実際これまで茶の湯と無縁であった階層の人々にも茶の湯の世界を鑑賞させ、あるいは経験を通して普及させようと試みたのではないだろうか。 |

| そして小堀遠州は、その場として「忘筌」を計画したと考察すると、この席は真に巧みな席であることがよく分かる。 |

遠州の茶会記には見当たらない

| 先ず当時の茶会・茶室を知る大きな手掛りは茶会記であるが、この席での小堀遠州の茶会記は知られていないようで、近衛予楽院(1667~1736)が記した「槐記」に享保11年(1726)11月7日に孤篷庵へ訪ね「茶所は13畳敷で濃茶のあとには直入軒へ移動した」との内容が最も古い記載である。かの松屋久重の会記にも遠州が寛永19年10月2日に伏見を発ち江戸へ下り、正保2年4月(1645)に帰洛していたことが記載されているが忘筌席の茶会に関しては、その記載が無いようだ。これは当時、忘筌席で茶会記を書き留めるほど茶の湯に精通した人物が招かれなかった、あるいは小堀遠州は茶匠を招く席ではないと考えていたため茶会記が残っていない、あるいは筆者が、まだ目にしていないだけなのかもしれない・・・のだ。 |

蹲踞に行列

| 忘筌の間取りは「露結」と銘する蹲踞を配し、中敷居に障子を入れた庭に面する広幅の板縁、8畳の座敷に相伴席と推測される3畳の席で構成されている。 小堀遠州は当初より多くに人々を招く予定で計画したと思われる。 忘筌席には直線状に並べられた飛石を伝い手水鉢にて手を清め、障子を潜り入席すると草庵風茶室の一連の動きを自然に体験できるよう計画されている。さらにここで付け加えるなら、茶室の露地としては少々不自然な建物脇の軒下に直線に並ぶ飛石である。これは大勢の人が来席した際、手を清めようと蹲踞に人が殺到することを防ぐため、コロナ禍にてスーパーやコンビニのレジ前に等間隔に張られた両足マークのシートのように、この飛石は蹲踞への順番を待つ行列のため敷かれたものであろう。その先の中敷居を架け、ちょうど視線を遮るように立てた障子は室内側からだけの景色に注目さるがちだが、来客目線でもこの空間演出は素晴らしく、それはまるで京都祇園「一力亭」に見る長めの暖簾のように外部からは異空間である内部の雰囲気を「チョットだけよ」と期待を膨らませ、障子を潜り中に入れば外界の景色を消し座敷方向へ視線を集中させる効果が期待できる。そうこの障子が「筌」の役割を果たしているのかもしれない。(笑) |

3畳は見学席

| 3畳は相伴席というより観客席の意味合いが強い席であっただろう、この席からは亭主の所作は少々見えにくいが、茶会初体験の者にも茶会の流れや客の所作をよく観ることができる位置にあり、茶の湯に関心をもたせる効果を十分に発揮された。そして関心を持ったものには次回、8畳の客として招待を受けたのであろう。 |

点前を見せる工夫

| この席は小堀遠州の作品の中では珍しく中柱を立てず1畳の点前座に炉は台目切としている。客座からは亭主の点前がよく見え、客の中には点前に興味を持つ者が表れたことであろう。そして茶の湯初心者に遠州が指導するときには炉の脇に座り、直接伝授したのではないだろうか。 |

くだけた書院

| 茶席は方丈の中に組込まれた座敷であり他室との釣合からも書院風に仕上げられてはいるが、一般大衆にも違和感を少なくしつつも憧れる座敷を目指したと思われる。 |

| 建築観点から忘筌を解釈すると以上の考えは、ほぼ間違いないと推測する。 |

小堀遠州

| 階級社会の時代この忘筌の席に身分に関係なく客人を招き、茶の湯を広めようと努めた小堀遠州の心意気と度量の大きさに尊敬の念に堪えないのである。 |

| さて「忘筌」に込められた意味は「茶の湯は言葉で説明するより、実際に体験する事により感じ取ってほしい」との願いを込めた。あるいは「茶の湯は初心を忘れず精進するものである」と伝えたかったのかもしれない。 |